Kawaii Kost und die unergründliche Vielfalt von Shoyu

Der Zufall wollte es, dass ich innerhalb kurzer Zeit in unterschiedlichen Kontexten mit japanischem Essen konfrontiert wurde. Japan – dieses ewig faszinierende Land, das auch in einer globalisierten Welt für viele die weit entfernte, noble Fremde bedeutet. Doch meine beiden Begegnungen hätten kaum unterschiedlicher sein können.

Der vertraute Geruch von frittiertem Essen schlug mir entgegen, noch bevor ich einen Fuss in das Messegebäude des HeroFest in Bern setzen konnte. Vor dem Eingang reihten sich Foodtrucks und Zelte aneinander, zum Teil alte Bekannte, nachdem ich in diesem Jahr schon Fantasy- und Popkultur-Messen wie die Fantasy Basel und die Zürich Pop Con besucht hatte. Burger, Tacos, Thai-Curry – die üblichen Verdächtigen.

Ein Witcher-Cosplayer stand unentschlossen vor einem der Trucks, welcher seine authentischen, japanischen Karaage anpries. Dabei handelt es sich um Schenkelfleisch vom Poulet, das mariniert, in Kartoffelstärke paniert und frittiert wird. In der Beschreibung auf dem Menüschild wurde es hilfreich als Pouletknusperli übersetzt. Authentische, japanische Pouletknusperli mit 100% frischem Schweizer Pouletfleisch. Das Logo zierte ein lächelndes, rundes Knusperli, das vor dem Umriss des Matterhorns stand, die Flügel wie für eine herzliche Umarmung austreckte. In den Flügeln hielt es zwei Flaggen: eine schweizerische und eine japanische. Wenn man sich das Knusperli so anschaute, konnte man gar nicht anders, als sich über die kommensale Macht des Essens zu erfreuen, Menschen und Kulturen über gedeckten Tischen (oder eben frittiertem Fleisch) zu vereinen – ein Gedanke, der vielleicht auch den Witcher erfüllte?

Kolonialer Pomp, Kitsch und andere unbeholfene Brückenschläge

Obwohl die Fans, Cosplayer:innen und Gamer:innen, die sich bei diesen Messen versammeln, längst nicht alle mit Mangas und der japanischen Popkultur vertraut sind, ist hier kulinarisches Angebot aus Ost-Asien Standard. Dabei ist es meist ein Balanceakt zwischen Exotismus und Vertrauen erweckendem Branding und Kitsch. Zwischen Schwertrepliken und Artist Alleys beschwören Stände mit Trockenfrüchten den Reiz des frühen Kolonialwarenhandels. Farbenfroh und in opulenten Haufen aufgeschichtet, kann man sein Auge an exotischen Köstlichkeiten weiden. Selbst der zeitgenössische, an das globalisierte Nahrungsangebot gewöhnte Appetit muss beim Anblick von Kumquats, Hibiskus, Aloe Vera und Wasabi wachgekitzelt werden. Flankiert wird das Spektakel von ewig blühenden Kirschblütengirlanden aus Plastik und zufrieden lächelnden und winkenden Glückskatzen, die mit ihrer unschuldigen Kawaii[1]-Ästhetik dazu einladen, sich an die fremden Genüsse zu wagen.

Auch beim Süssigkeitenhändler Umami Snack Import wurde ich mit den kulturvermittelnden Bemühungen globaler Brands konfrontiert. Sein Logo ist standesgemäss ein kleines, rotwangiges Mädchen, das mich aus grossen Manga-Augen anlachte. Unter ihrer Schutzherrschaft lockten Nestlés KitKats mit neuartigen Geschmacksrichtungen wie Mochi und Double Matcha. Zugegeben, Mochi waren mit ihrer süssen Bohnenpaste im klebrigen Reisteig anfänglich auch für mich gewöhnungsbedürftig gewesen, sowohl im Geschmack wie auch in der Konsistenz. Vielleicht bedeuteten die KitKats wirklich einen ersten, zögerlichen Schritt in Richtung kulinarischer Fremde.

Bei genauerem Hinsehen drängte sich mir aber die Frage auf, in welche Fremde dieser Schritt hier tatsächlich führte. In der Auslage lagen nämlich auch KitKats mit den Geschmacksrichtungen Wiener Sachertorte und British Milk Tea. So erschienen die KitKats viel eher als eine Handreichung eines stereotypisierten, europäischen Geschmacks in Richtung Japan. Oder wenn man es etwas kritischer formulieren wollte, könnte man von einem kolonialen Versuch sprechen, die japanischen Geschmäcker mit einer oberflächlichen Assimilation zu umgarnen. Wie paradox, dass man bei dieser Messe ausgerechnet mit solchen Süssigkeiten den kulinarischen Abenteuersinn von Europäer:innen zu befriedigen versucht! Ich überlegte noch einen Moment, ob ich mir aus Jux die Sachertorten KitKats kaufen soll, bevor mir einfiel, dass ich nicht mal der echten Sachertorte viel abgewinnen konnte – aber das ist ein anderes Thema.

Es ist natürlich einfach und vergnüglich sich über diese teils plumpen und skurrilen Versuche auszulassen, mittels Kulinarik zwischen Kulturen und ihren Geschmäckern zu vermitteln. Aber ich gebe freimütig zu, schon in einer Lage gewesen zu sein, wo ich mir durchaus lächelnde Manga-Markenbotschafter:innen und die freundliche Willkommensgeste des Pouletknusperlis gewünscht hätte. So konnte ich mich in Demut üben, als ich mich einer neuen Herausforderung stellte: selbst eine frische Ramen-Suppe zu kochen. Oder genauer: authentische Ramen zu kochen, denn auch wenn ich aus wissenschaftlicher Sicht diese flüchtige Eigenschaft hinterfrage, unterwerfe ich mich in der Praxis sehr wohl dem Diktat der Authentizität.

Auf dem steinigen Weg zu authentischen Ramen

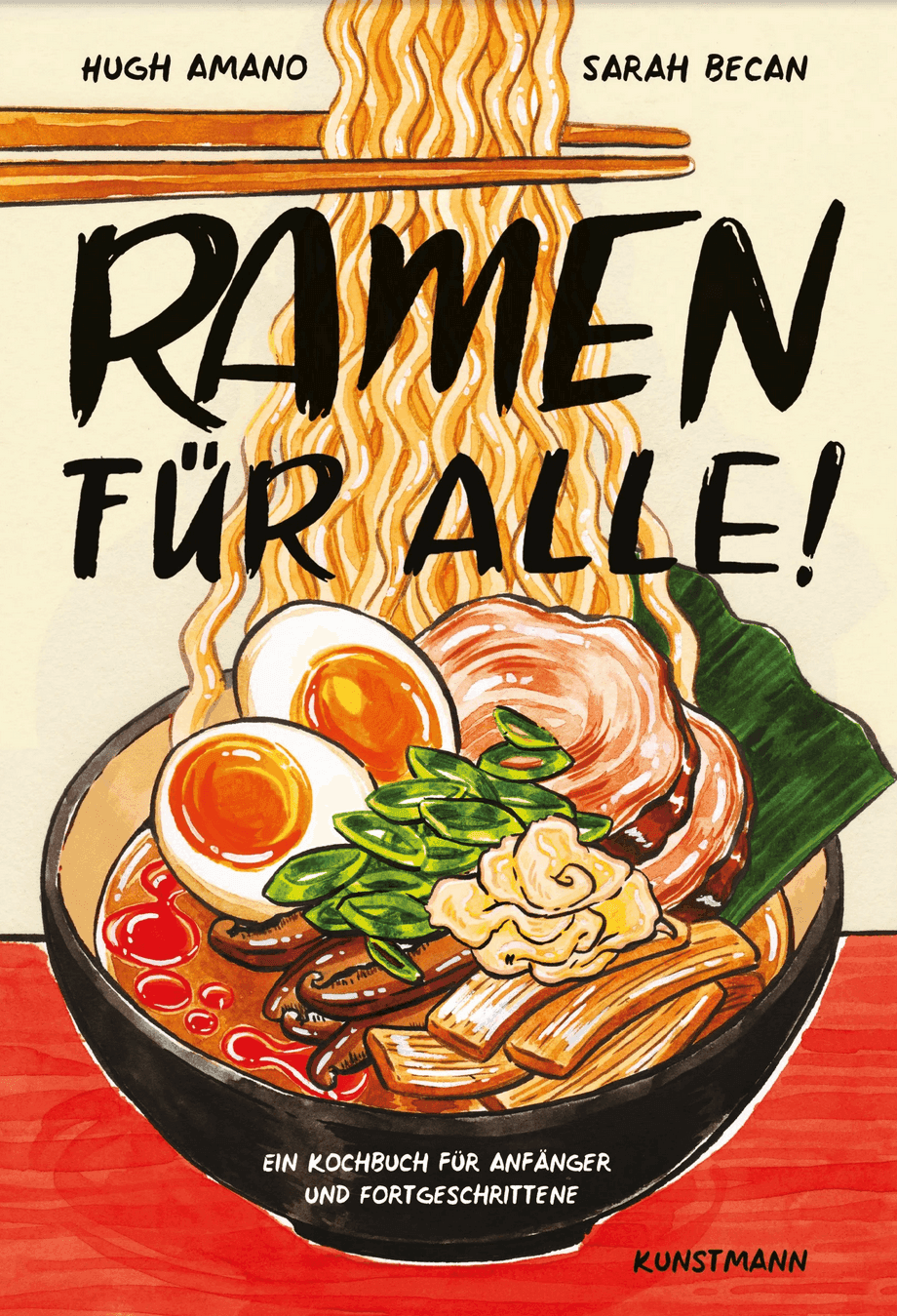

Ich hatte mir schon vor geraumer Zeit das Kochbuch Ramen für alle! vom US-amerikanischen Koch Hugh Amano und der Illustratorin Sarah Becan gekauft, welches genau das versprach: «authentische und leicht umsetzbare Rezepte für Brühen, Nudeln und Beilagen». Das liebevoll und anschaulich illustrierte Kochbuch gibt sich wirklich alle Mühe, die Geschichte von Ramen, die Etikette beim Essen in Japan und natürlich alle Zutaten und das Baugerüst der Ramen-Variationen einzuführen. Obwohl ich angesichts aufwändiger Zubereitungstechniken nicht zart besaitet bin, schreckte auch ich lange vor der Umsetzung eines der Rezepte zurück. Die erste Hürde, die ich bewältigen musste, war die Beschaffung aller Zutaten. Aber mit den umfangreichen Erklärungen aus dem Buch fühlte ich mich einigermassen gewappnet für den Einkauf. Wie sehr ich mich irren sollte.

Es hatte vor nicht allzu langer Zeit ein neuer koreanisch/japanischer Feinkostladen in Zürich eröffnet und so machte ich mich mit einer sehr langen Einkaufsliste auf den Weg zu ihm. Der Laden selbst war sehr modern und schick, weit entfernt von den gedrängten, mit Bananenkisten zugestellten Asia-Stores, die man sonst so in Zürich findet. Es zog mich sofort zum ersten Regal mit Keramikgeschirr, als ich auf ein Hindernis stiess. Eine ältere, asiatische Dame stand regungslos mitten im Gang und blickte in die Leere. Sie beachtete niemanden. Aber sie hatte sich auch so unverrückbar zwischen die Regale gestellt, dass alle Kund:innen vorsichtig um sie herummanövrieren mussten, um weder sie noch die empfindliche Ware anzurempeln. Niemand wagte es, sie anzusprechen. Nicht mal ein kleines Exgüsi. Mir kam es fast so vor, als ob alle instinktiv zu flüstern begannen, um ihre Wache nicht zu stören. Eine Ladenhüterin der anderen Art. Ich fragte mich, ob sie wohl als Abschreckung für Keramik-Dieb:innen an diesem Ort positioniert wurde und fühlte mich bei dem Gedanken, dass sie auch mich für eine Keramikdiebin halten könnte, plötzlich ganz befangen.

Shoyu ist Sojasauce, aber nicht irgendeine Sojasauce, sondern eine traditionell hergestellte, japanische Sojasauce, welche zweifelsohne viel authentischer ist, als die schnöde Kikkoman-Sojasauce in meinem Vorratsschrank.

Dem Drang zu schleichen widerstehend bahnte ich mir vorsichtig einen Weg um sie und machte mich auf die Suche nach Shoyu. Shoyu ist Sojasauce, aber nicht irgendeine Sojasauce, sondern eine traditionell hergestellte, japanische Sojasauce, welche zweifelsohne viel authentischer ist, als die schnöde Kikkoman-Sojasauce in meinem Vorratsschrank. Oder zumindest war das der Eindruck, den mir das Kochbuch vermittelt hatte. Ich irrte kurz durch den Laden und stellte fest, dass die Produktnamen auf den Preisschildern zwar in die lateinische Schrift übertragen waren, aber keine Zusatzinformationen oder Übersetzungen enthielten. Sehnsüchtig dachte ich an das freundliche Pouletknusperli. Schliesslich ersuchte ich Hilfe von einer Englisch sprechenden Angestellten, welche mich zum Shoyu Regal führte – ja, ein Regal gefüllt mit gut ein Dutzend Sorten Shoyu, die in meinen Augen alle identisch aussahen und in meiner Ignoranz auch waren.

Ich begutachtete ihre Reihen ratlos, während die Angestellte geduldig neben mir wartete. Nach kurzem Zögern erklärte ich ihr, wofür ich die Sauce verwenden wollte und dass es eine etwas bessere sein sollte. «They are all good», erwiderte sie knapp. Für einen schrecklichen Moment überfiel mich die Befürchtung, dass ich ihre Geschäftsehre mit meiner Andeutung minderwertigen Shoyus beleidigt haben könnte, aber sie schien gelassen. Ich griff versuchsweise zu einer der etwas teureren Saucen und warf ihr einen fragenden Seitblick zu. «Good!» quittierte sie mein stummes Ansuchen. Ich seufzte resigniert und legte den vermutlich überteuerten Shoyu in meinen Korb. Erst zu Hause bemerkte ich, dass auch diese Sauce von Kikkoman produziert wurde.

Einige Irrungen zwischen Mondküchlein und getrockneten Shitaakepilzen später, begegnete ich wieder der Ladenhüterin. Sie hatte sich zwischenzeitlich vor der Kasse postiert, genau zwischen dem Ablageband und dem Zahlterminal. Auch diesmal musste ich einen Bogen um sie machen und so verhinderte sie sehr effektiv, dass ich in der blinden Panik ungeübter Ladendiebe Shoyu, Algen und Pilze in die Arme raffen und ohne zu zahlen aus dem Laden stürmen konnte. Ich blickte fragend zwischen der Ladenhüterin und der Kassiererin hin und her, aber letztere tat so, als wäre dieses Arrangement das Normalste der Welt. Und so bezahlte ich mit demütig gesenktem Haupt den fürstlichen Preis für authentische Ware und verliess den Laden.

Epilog: Die Suppe war es wert.

Meine Empfehlung: Yasai-Brühe (Basisbrühe aus Pilzen und Gemüse) und Ajitsuke Tamago (marinierte weichgekochte Eier) aus Ramen für Alle! Ein Kochbuch für Anfänger und Fortgeschrittene (2020) von Hugh Amano und Sarah Becan.

Zitation

Natalie Borsy, Kawaii Kost und die unergründliche Vielfalt von Shoyu, in: das.bulletin, 24.02.2024, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/kawaii-kost-und-die-unergruendliche-vielfalt-von-shoyu.