«Zwölftausend Dinge – Anfänge der Sammlung Europa» im Museum der Kulturen Basel

Dass sich solide Grundlagenforschung und museale Schaulust, ein ernstgenommener Museumsauftrag und die Freude an der Nähe zu den Dingen nicht ausschliessen müssen, lässt sich gegenwärtig auf besonders eindrucksvolle Art im Museum der Kulturen Basel erfahren. Die Ausstellung «Zwölftausend Dinge – Anfänge der Sammlung Europa» schafft diesen Spagat mit einer niederschwellig angelegten Präsentation und verbindet Information, Reflexion und Staunen zu einer gehaltvollen Erzählung.

Provenienzforschung in all ihren Ausfächerungen beschäftigt derzeit zurecht die Museen verschiedener Grössen und Gattungen. Oft bleiben die Ergebnisse für die Öffentlichkeit noch unsichtbar oder werden nur punktuell zugänglich gemacht, etwa um problematische Bestände aufzuarbeiten oder Restitutionen zu begleiten. Im Museum der Kulturen Basel (MKB) und für die Sammlung Europa ist der Zugang ein anderer. Das liegt nicht nur an den zumindest auf den ersten Blick weitgehend unproblematischen Herkünften der europäischen Sammlungen. Es hat insbesondere mit einem vom MKB unter der Leitung von Anna Schmid vertretenen Verständnis von Provenienzforschung als grundlegend für jede Form der Museumsarbeit zu tun. Erst im vertieften Wissen um die Herkunft können die intellektuelle Durchdringung der Sammlungen sowie Aktualisierungen ihrer Bedeutungen und neue Kontextualisierungen gelingen.

Provenienzforschung als kulturwissenschaftliche Museumsforschung

Die Ausstellung «Zwölftausend Dinge» folgt diesem Prinzip. Sie ist in insofern ein Glücksfall, als sie auf die Grundlagen der Basler kulturanthropologischen Dissertation «Wie die Dinge zusammenkamen. Die europäische Sammlung im Museum der Kulturen Basel 1900–1936» von Tabea Buri bauen kann, die rechtzeitig zur Eröffnung im Druck erschien. Buri hat als Doktorandin die Sammlung Europa erforscht, die sie zugleich als Kuratorin seit 2017 bearbeitet und verantwortet. Neben der minutiösen historischen Rekontextualisierung und Einordnung in die Entwicklung sowohl des Denkens und Arbeitens der Volkskunde als auch der europäischen Museumslandschaft in den ersten Jahrzehnten des Museums nimmt Buris Dissertation bereits die Rückübersetzung in die konkrete Museumspraxis voraus. Die Arbeit vertieft die grossen thematischen Horizonte der Sammlungsgeschichte in 21 Fallstudien zu einzelnen Objekten. Darauf baut die von Buri und Florence Roth, der stellvertretenden Sammlungsverantwortlichen, kuratierte Ausstellung.

Die Ausstellung ist in der Halle im Dachgeschoss untergebracht, die das Basler Architekturbüro Herzog und de Meuron 2011 im Zuge der Sanierung des Museums und der Aufstockung des historischen Erweiterungsbaus von 1917 geschaffen hat. In ihrer Präsentationsweise gleicht die Ausstellung einer grossen Auslegeordnung im Raum. Helle modulare Vitrinenkörper in regelmässiger Anordnung geben ihm Struktur. Nur wenige Exponate lassen sich auf den ersten Blick erfassen. Das weckt die Neugier und lädt zu dem für das museale Sehen und Erkennen so wichtigen «langen Blick» (Aleida Assmann) ein.

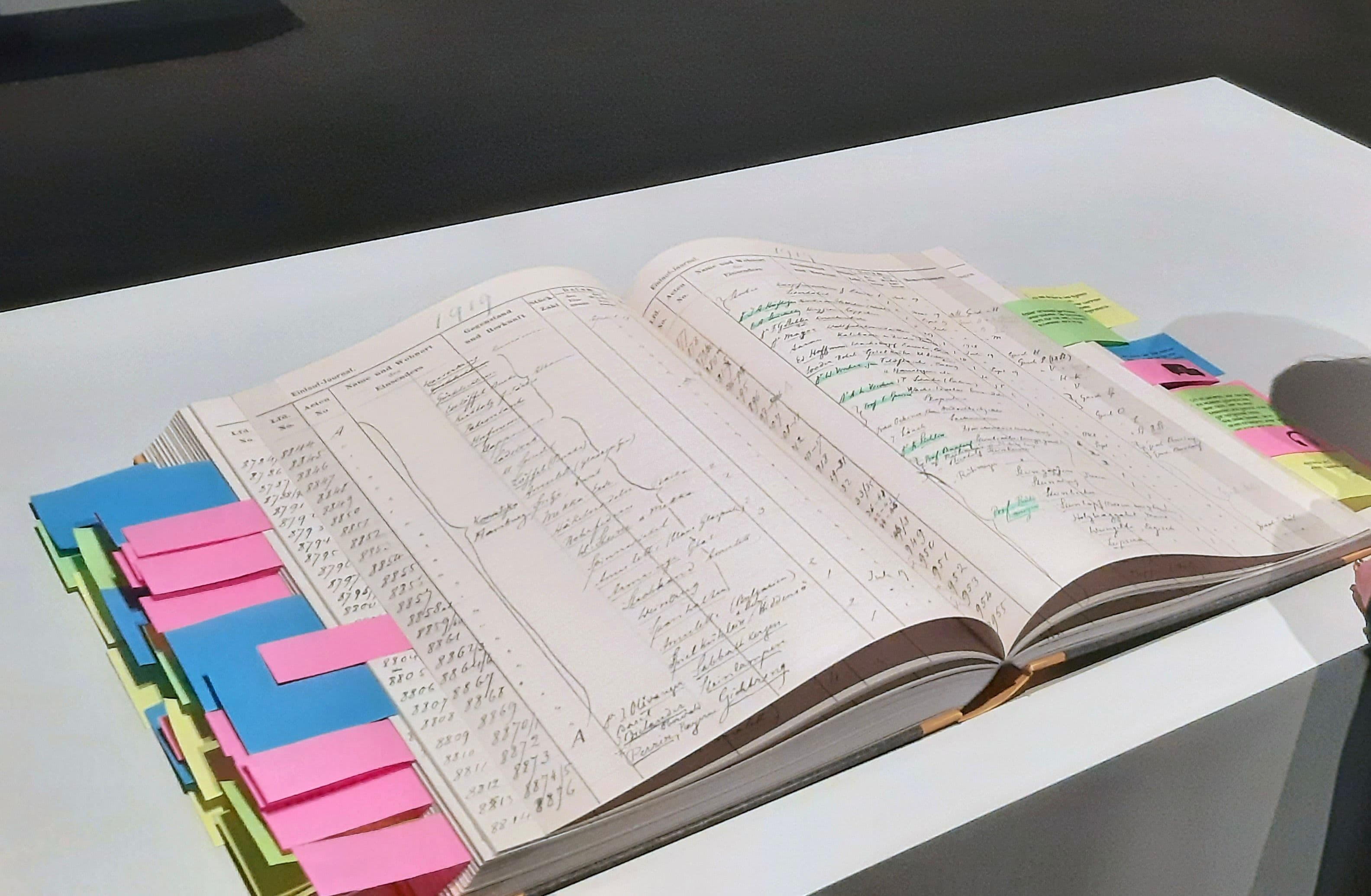

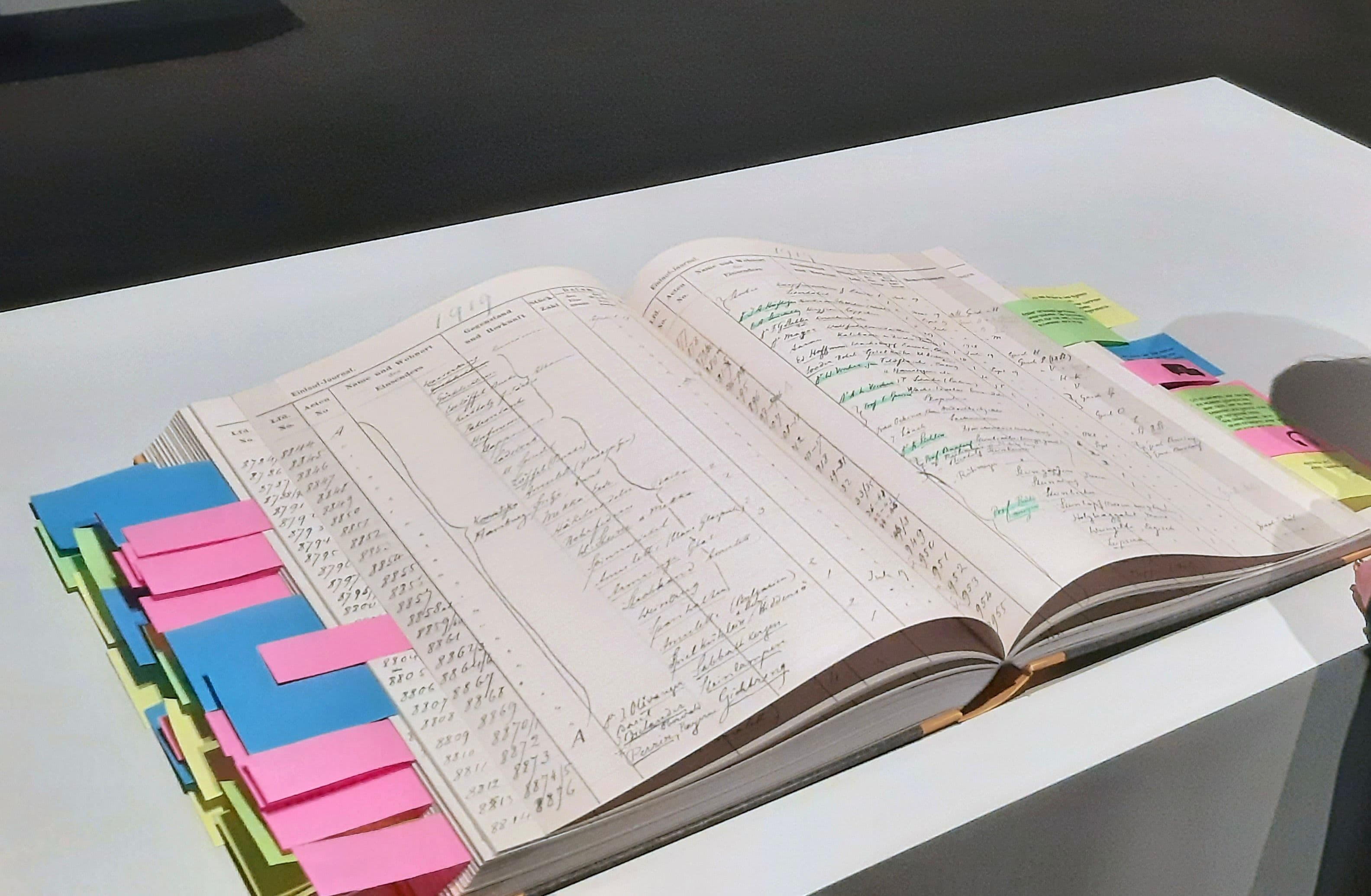

Gleich am Eingang aber stellt sich einem das fast altarartig präsentierte eigentliche Schlüsselobjekt der Ausstellung in den Weg und Blick: Auf einem Pult begegnet man hier einem Faksimile des historischen «Einlaufbuchs», einem grossen Folianten, in dem vor der eigentlichen Inventarisierung alle zwischen 1900 und 1936 eingehenden Objekte verzeichnet wurden – ein klassisches «Eingangsinventar» also. Und allein schon seine Rubriken verraten etwas über die Prinzipien und Epistemiken der Sammlung. Für jedes neue Objekt oder Konvolut wurden neben anderen Angaben «Bezeichnung und Herkunft» sowie «Name und Wohnort des Einsenders» eingetragen – ganz im Sinne einer im Korrespondentensystem zusammengetragenen Sammlung. Das Faksimile ist für die Ausstellung mit Lesezeichen annotiert, mit denen sich im Buch nach unterschiedlichen Fragen stöbern lässt: etwa nach den Wegen der Dinge ins Museum oder nach beteiligten Personen. Ein gelungener Einstieg, an den man gerne zurückkehrt und auf den man während des Rundgangs eigentlich immer wieder Zugriff haben möchte.

Sammlungspraktiken, ihre Akteur*innen und Geschichten

Mittelbar bleibt das Wissen des «Einlaufbuchs» natürlich auch bei den weiteren Stationen präsent. An diesen wird eine Auswahl von 320 Objekten aus den für die Ausstellung titelgebenden 12’000 Dingen präsentiert. Die Auswahl vertieft zentrale Praktiken und Kontexte und ruft daneben bislang zu wenig wahrgenommene Akteur*innen in Erinnerung, gibt den «Einsendern» auch von ausserhalb der akademisch-musealen Welt einen Namen. So tauchen nun neben den grossen Zuträgern wie dem Basler Mediziner und «Ur-Ethnographen» Leopold Rütimeyer auch Anna Albert, eine Hotelangestellte aus dem Engadin, oder Jakobina Thenisch aus dem Binntal auf, die auf Anregung der Basler Lehrerin Annemarie Weis zu einer wichtigen Zuträgerin und Informantin wurde.

Das sind allesamt berührende Geschichten, die nicht nur über Verbundenheiten und mitunter Abhängigkeiten, sondern auch über wirtschaftliche Notwendigkeiten erzählen. Daneben lassen sie die Arbeitsweisen und Netzwerke erkennen, die Eduard Hoffmann-Krayer in den Jahrzehnten seiner Verantwortung der Abteilung Europa nutzte. Auch der «Museumsdiener» und seine Frau, das Ehepaar Stuber-Wüthrich, kam in seinen Ferien fleissig den Sammlungsaufträgen des Professors nach.

Die Netzwerke des Museums lassen sich ebenso in den grossen thematischen Schwerpunkten erkennen, denen die Ausstellung nachgeht. Da sind zum einen die Tauschpraktiken, die in wechselseitiger Unterstützung der Museen in der Schweiz und in Europa zur Schärfung der Sammlungsprofile beigetragen haben. Und da sind zum anderen die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen des «Primitivismus» und der «vergleichenden Ethnografie», die in den Sammlungen ihre auch ästhetisch nachwirkenden epistemischen Spuren hinterlassen haben.

Nicht weniger gilt das für den Ersten Weltkrieg. Wie wir mittlerweile aus einer Reihe von Untersuchungen wissen, bot dieser gerade der Volkskunde, die damals um Anerkennung an den Universitäten und in den Museen rang, neue Möglichkeiten der Forschung und Sammlung. So rief Hoffmann-Krayer zur Dokumentation des Kriegsaberglaubens auf. Und er wusste den erleichterten Zugriff auf sogenannte Volkskunst, der sich durch die Inhaftierten in den Kriegsgefangenenlagern der deutschsprachigen Nachbarländer bot, zu nützen. Über solche Zusammenhänge und disziplinäre Machtinteressen würde man in der Ausstellung gelegentlich gerne etwas mehr erfahren.

Zum Sprechen gebracht – einmal wörtlich genommen

Doch ist museales Zeigen und Deuten immer auf materielle Auswahl und narrative Konzentration angewiesen. Und dies gelingt mit den «Zwölftausend Dingen» nicht nur auf sehr plausible und intelligente, sondern bei aller Zurückhaltung in der Gestaltung auch auf eine niederschwellig ansprechende Art. Kuration und Gestaltung ermöglichen zudem durch gezielten Medieneinsatz neue Zugänge zu den Exponaten, die heutige Besucher*innen mitunter aus gutem Grund befremdlich anmuten.

Da hilft etwa einmal ein Comic die Walliser Sammlungen aufzuschliessen. Ein andermal wird die Geschichte aus der Sicht des Objekts erzählt und kann man schliesslich KI-gestützt in einen Chat mit dem Exponat eintreten. Dies alles sind Wege der Aktualisierung, die im Zeichen einer inklusiven Museumsarbeit eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber vielerorts noch immer viel zu kurz kommen. Sie verlangen – wie das Beispiel dieser Ausstellung zeigt – nach Ideen und Gespür, vor allem aber auch nach solidem Hintergrundwissen und einer guten Vorstellung vermittelbarer Zusammenhänge.

Bei der Eröffnung verwies Anna Schmid auf die Frage eines Journalisten im Rahmen der morgendlichen Pressekonferenz. Er wollte wissen, ob es nun gelte, auch von dieser Sammlung Abschied zu nehmen und ob die Forschungen zu ihrer Provenienz auch ihre Restitution in die Wege leiteten. Die Ausstellung «Zwölftausend Dinge» zeigt, wie wichtig das Wissen um die Herkunft musealer Bestände und um ihre oftmals verflochtenen Hintergründe ist, und sie zeigt, dass dieses Wissen nicht exklusiv ist, sondern seinen Zweck erst zu erfüllen beginnt, wenn es auch einem breiteren Publikum zugänglich ist. Nur so öffnet sich auch ein Raum der Verständigung über die vielfältigen Möglichkeiten, die sich zwischen dem schamhaften Wegsperren heute nur noch schwer vermittelbarer Sammlungen und ihrer oftmals nicht weniger «entsorgenden» Restitution auftun.

Einer ganz anderen Form der «Restitution» begegnet man schliesslich in dieser Ausstellung auch noch. Die Geschichte ist ein Beispiel für die oftmals schwer durchschaubaren Widersprüche musealer Praxis. Es geht um eine von Eduard Hoffmann-Krayer selbst getragene Herrenausstattung – samt verbeultem Hut, abgelaufenen Schuhen, gestickten Monogrammen an den Wäschestücken und Stopfarbeiten am Futterstoff des abgetragenen Jackets.

Was Hoffmann-Krayer mit der Aufnahme seiner Herrengarnitur in die europäische Sammlung bezweckt hat, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Ging es ihm um die Dokumentation eines aufopfernden Arbeitslebens für das aus seiner Sicht chronisch unterfinanzierte Museum? Um ein Zeichen der Sparsamkeit eines gutsituierten Basler Akademikers? Oder ging es ihm doch um den Versuch, sich mit diesen leibnahen Dingen auch über Sammlungsstücke und -ordnungen hinaus klandestin in die Geschichte des Hauses einzuschreiben? Das werden wir ebenso wenig je erfahren wie die individuellen Motive hinter manchen von ihm aus dem «Volk» zusammengetragenen Zeugnissen des «Aberglaubens».

«Zwölftausend Dinge – Anfänge der Sammlung Europa», 26. April 2024 bis 27. April 2025 im Museum der Kulturen Basel, Münsterplatz 20, 4051 Basel, Di–So, 10–17 Uhr, jeden ersten Mi im Monat bis 20 Uhr.

Literaturhinweis: Tabea Buri: Wie die Dinge zusammenkamen. Die europäische Sammlung im Museum der Kulturen Basel 1900–1936. Basel 2024.

Zitation

Bernhard Tschofen, «Zwölftausend Dinge – Anfänge der Sammlung Europa» im Museum der Kulturen Basel , in: das.bulletin, 18.05.2024, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/zwoelftausend-dinge-anfaenge-der-sammlung-europa-im-museum-der-kulturen-basel.