Ungleich prekär

Der Begriff der «Prekarität» nahm in den Diskussionen um soziale Unsicherheiten ab den 2000er-Jahren einen zentralen Stellenwert ein. Lange schien es, als würde der Klassenbegriff davon verdrängt. Die Autorin geht in diesem Artikel der Frage nach, warum es heute wichtig ist, sich kritisch mit der Verschiebung vom Fokus auf «Klasse» hin zu «Prekarität» auseinanderzusetzen.

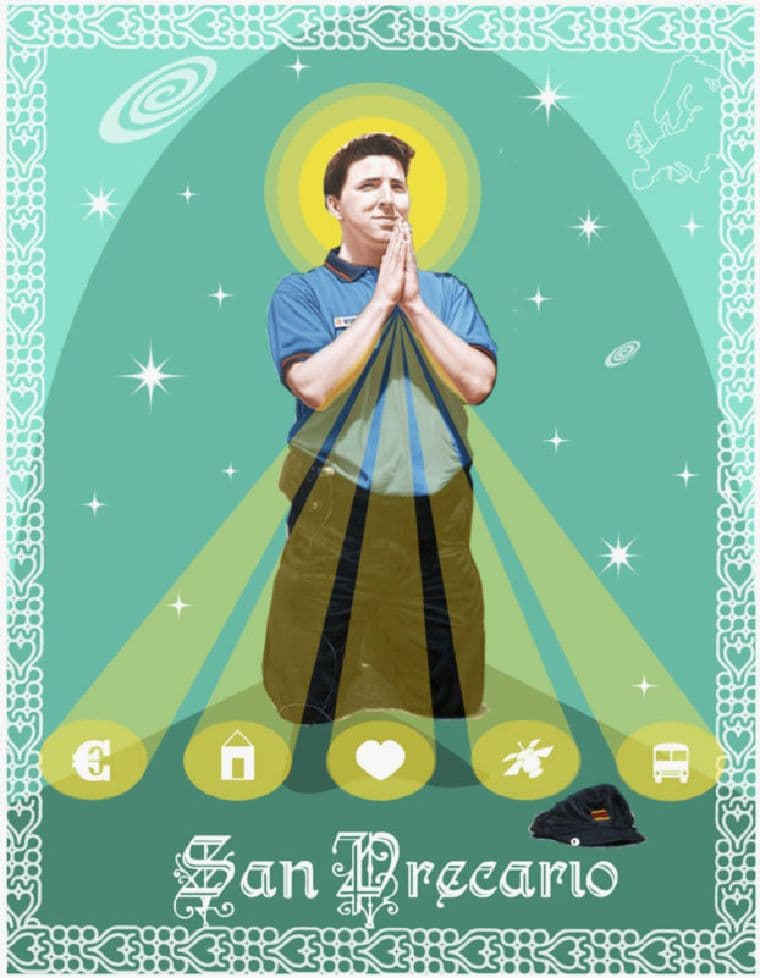

Titelbild aus: Il Tascabile

Was bisher geschah…

Auf theoretischer Ebene verlor der Klassenbegriff in den letzten Jahrzehnten in den Sozial- und Kulturwissenschaften an Bedeutung: Helmut Schelsky sprach bereits in den 1950ern von der «nivellierten kleinbürgerlich-mittelständigen Gesellschaft, die ebensowenig proletarisch wie bürgerlich ist, d.h. durch den Verlust der Klassenspannung und sozialen Hierarchie gekennzeichnet wird»[i]. Ulrich Beck prägte in den 1980ern das Konzept der «reflexiven Moderne», in der «das Bild der Klassengesellschaft nur noch mangels besserer Alternative am Leben erhalten wird»[ii]. Als Antwort darauf erschienen zahlreiche Artikel, die auf die Diskrepanz zwischen real existierenden Klassenverhältnissen und ihrer theoretischen Beschönigung, etwa durch den exklusiven Fokus auf eine vermeintliche «Mitte», zu der sich Großbürgerliche wie einfache Arbeitende angeblich gleichermassen zählen, aufmerksam machten[iii]. Der theoretische Bedeutungsverlust des Klassenbegriffs schlägt sich auch in empirischen Forschungen nieder. Klassenfragen sind seit den 1980er-Jahren in den Hintergrund gerückt, wie kritische empirisch Forschende vielfach beklagen.[iv]

Der Fokus lag, wie die Geschichte der Münchener «subjektorientierten Soziologie»[v] zeigt, eben auf «den Subjekten» und deren individuellem Interesse – hier nimmt nach der Arbeitssoziologin Carina Altreiter «[d]er Paradigmenwechsel von der Klasse hin zum Individuum […] seinen Ausgangspunkt»[vi]. Der Blick wurde de facto verstärkt auf Angestellte und Mittelschichtsanliegen gerichtet, die nun aber für die Gesellschaft als Ganze stehen – oder aber man forschte über «Ausgeschlossene». Diese Tendenz lässt sich auch im Rahmen der Empirischen Kulturwissenschaft feststellen. An dieser Stelle soll die Relevanz und der Erkenntnisgewinn aus diesen Forschungen nicht geleugnet werden. Gerade weil in tertiärisierten Gesellschaften zwar eine Mobilität im sozialen Raum feststellbar ist, diese sich jedoch vertikal statt horizontal[vii] vollzieht, sprich eine «Proletarisierung von Dienstleistungsarbeit»[viii] stattfindet. Überdies ist der limitierte Fokus vieler älterer Forschungen zu Klassenfragen auf den zentraleuropäischen, weißen und männlichen Industriearbeiter kritikwürdig. Wer als Teil und politisches Subjekt der Arbeiter:innenklasse angesehen wurde, liess sich so nur sehr verzerrt darstellen, was eine Gegenbewegung provozierte.

In jedem Fall nahmen sozioökonomisch fundierte Analysen für eine längere Phase eine eher marginale Position in der Gesellschafts- und in der (Alltags-)Kulturforschung ein. Die Neoliberalisierung, die in den letzten Jahrzehnten sich wieder verstärkende Ungleichheit und der strukturelle Wandel der Arbeitswelt rufen ab den 2000er-Jahren Fragen sozialer Unsicherheit wieder auf den Plan, die nunmehr, so fasst es Klaus Dörre zusammen, «nicht anhand von Klassenkategorien, sondern mithilfe von Begriffen wie dem der Exklusion oder der Prekarität»[ix] thematisiert werden.

Prekarität statt Klasse?

Eine Zeitlang mochte es scheinen, als sei der Begriff der Prekarität dazu geeignet, die Klassenverhältnisse der Gegenwart milieuübergreifend auf den Punkt zu bringen. Mit Blick auf die aktivistischen Geschehnisse lässt sich dies gut an den EuroMayDay-Paraden nachvollziehen, die in den 2000er-Jahren als «Paraden der Prekären» stattfanden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass man sich mit diesem Begriff eine analytische Unschärfe einkauft, die wiederum das Verkennen entscheidender Aspekte sozialer Verhältnisse begünstigt. Um dies zu vermeiden, ist es unabdingbar, sich mit der Klassenspezifik von Prekarität zu beschäftigen – und zwischen allgemeinen Prekarisierungstendenzen einerseits und der Klassenstruktur in der Gegenwart andererseits zu unterscheiden.

Allgemeine Prekarisierungstendenzen zu beachten, bedeutet zunächst die Anerkennung der sozialstrukturanalytischen Erkenntnis, dass viele postindustrielle Gesellschaften inzwischen «Abstiegsgesellschaft[en]» sind und «viele Errungenschaften der sozialen Moderne einer erneuten, aber diesmal regressiven Modernisierung unterzogen» wurden[x]. Damit einher ging der Abbau sozialer Absicherung und eine gesellschaftlich breite Prekarisierung. Während Beck das Bild des «Fahrstuhleffektes»[xi] prägte, womit er zu illustrieren versuchte, dass Gesellschaft zwar weiterhin ungleich ist, sich jedoch in ihrer Gesamtheit betrachtet nach oben bewegt, nützt Oliver Nachtwey die Metapher der «Rolltreppe» im Kaufhaus, auf der gleichzeitig die einen nach oben und die anderen nach unten fahren[xii].

Der tatsächliche oder drohende Abstieg und die Prekarisierung einer bis anhin eher stabilen Mittelschicht schlug sich bemerkenswert schnell in den Forschungen der Empirischen Kulturwissenschaft nieder. Die Betrachtung prekarisierter Arbeit als schichten- und branchenübergreifendes Phänomen ist jedoch prädestiniert für eine Verkennung klassenspezifischer Umstände und der Frage, welche Arbeit von wem und unter welchen Bedingungen verrichtet wird und welche Auswirkungen insbesondere prekäre Anstellungsverhältnisse in ihrer Klassenspezifik haben.[xiii]

Der Begriff «Prekarität» allein kann soziale Verhältnisse nicht präzise fassen. Eine entscheidende analytische Ungenauigkeit ist in vielen Prekaritätsforschungen sowie insgesamt in der Debatte, dass ökonomische Ungleichheit und Unsicherheit auf wenige Faktoren bezogen wird, allem voran auf den Lohn und die befristeten Anstellungsverhältnisse. Ökonomische Ungleichheit lässt sich jedoch nicht allein anhand von Arbeitseinkommen bzw. Lohnungleichheit und Arbeitsplatzsicherheit definieren. Auch die Ungleichheit durch Kapitaleigentum in Haushalten und Familien (generationenübergreifend) muss berücksichtigt werden. Da die «Verteilung des Kapitaleigentums und der mit ihm verbundenen Kapitaleinkommen […] systematisch einer sehr viel stärkeren Konzentration als die Verteilung von Arbeitseinkommen [unterliegt]»[xiv], wie es Thomas Piketty in seiner prominenten Studie über das Kapital im 21. Jahrhundert schilderte, scheint es absurd, diesen Aspekt aus der Analyse auszuschliessen. Wobei diese Unterscheidung lediglich eine ökonomische Trennschärfe erlaubt, während es zahlreiche (meist damit in Wechselwirkung stehende) andere Aspekte zu beachten gilt.

Besonders schlagend scheint mir dies bei Debatten sowie Forschungen rund um Prekarität im Rahmen universitärer Arbeit und in der Kunst- und Kulturarbeit zu sein. Während unsichere Arbeitseinkommen durch niedrige Löhne und befristete Stellen im Vordergrund der Diskussion stehen, kommt die Frage nach der Ungleichverteilung von Kapital kaum vor. So werden Lebensrealitäten, die aufgrund familiärer und anderer Ressourcen tatsächlich höchst unterschiedlich sind, auf verschleiernde Art und Weise unter einem Begriff subsumiert. Aus meiner Sicht schlagen sich die durch prekäre Anstellungen evozierten Unsicherheiten je nach Klassenzugehörigkeit anders auf das Leben von Menschen nieder. Dies zeigt sich am Unterschied zwischen der Notwendigkeit und Möglichkeit prekäre Anstellungen anzunehmen. Befristete Anstellungen können etwa als Teil eines freien und ungebundenen Lebensstils, wie auch als aufoktroyierte Unsicherheit empfunden werden. Zweiteres trifft meines Erachtens besonders auf besitzlose Menschen zu. Die Handlungsspielräume, der Prekarität zu entkommen, fallen dem kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapital entsprechend unterschiedlich aus: Während die einen es ablehnen, sicherere Jobs anzunehmen, da sie etwa weniger Autonomie und häufig auch weniger Sinnhaftigkeit bedeuten, besteht für andere gar keine «sichere» Alternative.

Die Empirische Kulturwissenschaft ist mit ihren vielfältigen Methoden und der Orientierung am Alltag besonders geeignet, kritisch zu beleuchten, wie strukturelle Ungleichheiten in der alltäglichen Lebensweise verarbeitet werden. Teile des Faches unternahmen bereits vor Jahrzehnten ein kulturanalytisches Zusammendenken verschiedener Dimensionen (etwa class/race/gender). Sie versuchten, Reproduktionsmechanismen von Ideologie in unterschiedlichen Kontexten zu verstehen. Kulturanalyse heisst immer auch Gesellschaftsanalyse, wie Johanna Rolshoven in diesem Zusammenhang mahnt: «Die Gesellschaftsanalyse in der Betrachtung kultureller Artikulationen zu ignorieren, hat sich in der Vergangenheit als unverantwortlich erwiesen und ist es heute noch»[xv]. Dies bedeutet auch, kritisch und genau auf die Forschungen zu blicken, die sich wieder stärker mit Themen sozialer Unsicherheit befassen; denn auch diese Forschungen werden empirisch häufig in der Mittelschicht angelegt. Dadurch schreibt sich die Tendenz, dass «die Unterschicht» in der Empirischen Kulturwissenschaft nicht mehr beforscht wird, unter entpolitisierten Vorzeichen fort, wie es Bernd Jürgen Warneken 2019 beschrieb[xvi]. Will die Empirische Kulturwissenschaft (wieder) sozialstruktursensible Forschungen betreiben und nicht selbst zur Verkennung von Klassenspezifika beitragen, so muss sie die verschiedenen Determinanten von Ungleichheit neu in den Blick nehmen. Die Empirische Kulturwissenschaft könnte dem in den Sozialwissenschaften bestehenden Trend, sich wieder mit Klasse zu beschäftigen, wertvolle Beiträge liefern[xvii].

Prekäre Wissensproduktion

Ein weiterer in dieser Diskussion relevanter Aspekt ist jener der Bedingungen von Wissensproduktion. Warneken schreibt weiter, «dass fast alle Forscher[:]innen [in der Empirischen Kulturwissenschaft] ‚Mittelschichtskinder‘ sind und keine persönliche Beziehung ‚nach unten haben‘» und erklärt damit den Mangel an Forschungen über das «gesellschaftliche Unten»[xviii]. Anders verhielt es sich wohl noch vor wenigen Jahrzehnten, wenn man Hermann Bausingers Text «Wir Kleinbürger» Glauben schenkt. Er schreibt: «In diesem Fach wurden und werden Gegenstände und Probleme behandelt, die fast immer auch mit dem eigenen Milieu, der eigenen Herkunft zu tun haben – manchmal mehr, manchmal weniger. Gegenstände und Probleme, die […] kleinbürgerliche Kultur [womit er wohl die Kultur der kleinen Leute meint, LB] als Kultur erfahrbar, aber auch kritisierbar machen»[xix]. Ich denke nicht, dass die eigene Klassenherkunft als Erfahrung eine notwendige oder gar hinreichende Bedingung für die kritische Beschäftigung mit diesen Themen ist. Dennoch entstehen Forschungen nicht unabhängig davon: Wer was beforscht und sieht oder ignoriert, sowie welchen Zugang Forschende sich zum Feld erarbeiten können, steht im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft von Forschenden.

Wenn man die Prämisse teilt, dass empirisch-kulturwissenschaftliche Forschung am sozialen Unten relevant ist, dann führt dieser Zusammenhang zum (im Fach präsenten[xx]) Diskurs über die prekären Verhältnisse an den Universitäten zurück. Und so muss stets kritisch hinterfragt werden, wer sich das prekäre Spiel leisten kann, in dem die Wahrscheinlichkeit, eine unbefristete und/oder den geleisteten Stunden entsprechend bezahlte Stelle zu gewinnen, von Jahr zu Jahr sinkt, die Wohnkrise weiter voranschreitet, während der Mobilitätsdruck steigt und die Solidarität der Entfristeten in weiten Teilen schwach ausfällt bzw. die Prekarisierung sogar aktiv vorangetrieben oder zumindest mitgetragen wird.

Ich möchte mich herzlich bei Felix Gaillinger für die wichtigen Anmerkungen zu diesem Beitrag bedanken.

Zitation

Laura Bäumel, Ungleich prekär, in: das.bulletin, 26.10.2024, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/ungleich-prekaer.